L’appareil phonateur

Prévision du contenu du livre

Éléments de phonologie fonctionnelle pour l’intervention et l’orthophonie

Les sons de la parole, que ce soit pour les voyelles ou pour les consonnes, sont produits à l’aide de mécanismes physiologiques des organes de la phonation qui participent à leur réalisation phonétique articulatoire.

L’appareil phonateur humain est composé du diaphragme, des poumons, du larynx et des cavités supra-glottiques (le pharynx, les fosses nasales, la cavité buccale et la cavité labiale).

Le diaphragme et les poumons

L’action conjointe du diaphragme et des deux poumons est exigé à la respiration. C’est le muscle du diaphragme qui permet aux poumons d’entrer en action, c’est-à-dire, de se remplir ou de se vider de l’air utilisé lors de l’échange gazeux entre l’oxygène et le dioxyde de carbone lors de la respiration. Pour parvenir aux poumons, l’air passe par la bouche et/ou le nez, le pharynx, le larynx et la trachée qui, elle, mène aux bronches.

À la phase de l’inspiration (la prise d’air) le diaphragme se contracte et s’abaisse. L’action des muscles intercostaux ouvre la cage thoracique qui se dilate de manière à introduire l’air ambiant dans les poumons qui, par cette action, se gonflent (se remplissent). À la phase de l’expiration (l’expulsion de l’air), le diaphragme se relâche (se détend) et remonte en position de repos dans la cage thoracique, ce qui permet aux muscles intercostaux de se détendre et aux poumons de se dégonfler (se vider) en expulsant l’air à l’extérieur. Les poumons sont des organes spongieux et élastiques qui fournissent l’air nécessaire à la production des sons humains.

Le larynx

Le larynx qui est composé de cartilages, renferme les cordes vocales et agit, avec le concours de l’épiglotte qui bascule sur lui quand nous buvons et mangeons, comme valve protectrice de la trachée qui est la porte d’entrée des poumons. L’ouverture des cordes vocales dans le larynx (la fente glottique) est requise à la respiration et le larynx protège les cordes vocales qui sont ancrées en lui et jouent leur rôle crucial empêchant les noyades et les fausses routes de bols alimentaires qui doivent passer par l’œsophage pour se rendre au tube digestif dont le premier arrêt est l’estomac.

Les cordes vocales fonctionnent en deux phases pour la production des sons : la première, quand elles se rapprochent l’une de l’autre pour créer leur adduction (leur union quand elles se touchent) et quand elles s’écartent, pour créer leur abduction (leur séparation). Le double mouvement rapide de l’adduction et de l’abduction des cordes vocales se produit plusieurs fois par seconde dans le larynx. C’est cette action qui produit la voix (les vibrations sonores) et qui donne à la voix son timbre. Le larynx des femmes est généralement plus petit que le larynx des hommes. Les femmes ont, généralement, un timbre plus haut que les hommes. Dans le domaine du chant, les femmes auront des voix avoisinant le contralto ou le mezzo-soprano tandis que les hommes auront des voix qui avoisinent le baryton ou le ténor.

L’action des cordes vocales produira des sons sonores quand elles vibrent ou bien produira des sons sourds quand elles ne vibrent pas ou très peu. La fréquence des vibrations des cordes vocales est déterminée par la pression plus ou moins forte d’air provenant des poumons et des degrés de tension des muscles du larynx. L’augmentation des battements des cordes vocales se fait en fonction de la pression qu’exercent les poumons lors de l’expulsion de l’air qu’ils contiennent et des tensions provoquées sur elles par les muscles du larynx.

Le pharynx

Le pharynx se situe directement à l’arrière de la langue. Il conduit soit vers le larynx (la porte d’entrée de la trachée et des poumons) soit vers l’œsophage (la porte d’entrée du tube digestif et de l’estomac). Le pharynx, lorsque l’air est expulsé des poumons est le premier résonateur du son laryngien produit par les cordes vocales. Le palais mou qui se termine par l’uvule (la luette) permet à l’air de s’échapper non seulement par la bouche mais aussi par les fosses nasales conduisant au nez, lorsqu’il se détache de la paroi du pharynx.

Lorsque le palais mou s’appuie à la paroi pharyngale, il empêche l’air de pénétrer la cavité nasale. L’air est donc expulsé seulement par la bouche et le son produit est alors oral pour les voyelles [i], [e], [ɛ], [a], [y], [ø], [œ], [ɑ], [u], [o] et [ɔ], et oral pour les consonnes [p], [t], [k], [b], [d], [g], [f], [s], [ʃ], [v], [l], [z], [ʒ], [j], [ɥ], [w] et [r]. Il est nasal quand l’air s’échappe à la fois par la bouche et par le nez, quand le palais mou se détache de la paroi pharyngale pour donner les voyelles [ɛ̃], [œ̃], [ɑ̃] et [ɔ̃] ou pour donner les consonnes [m], [n] et [ɲ]. La cavité nasale est un résonateur des sons laryngien et pharyngien.

La cavité buccale

La cavité buccale est elle aussi un résonateur. La partie supérieure de la cavité se compose de trois segments : les incisives supérieures qui participent aux articulations dentales ([f] et [v]) ; les alvéoles (situées derrière les incisives) qui participent aux articulations alvéolaires ([t], [d], [l], [n], [s], [z], [ʃ] et [ʒ]) ; le palais dur qui participe aux articulations palatales ([j], [ɥ] et [ɲ]); le palais mou (ou voile du palais) qui participe aux articulations vélaires ([k], [g] et [w]) ; et, enfin, l’uvule (la luette) qui participe au son uvulaire [r].

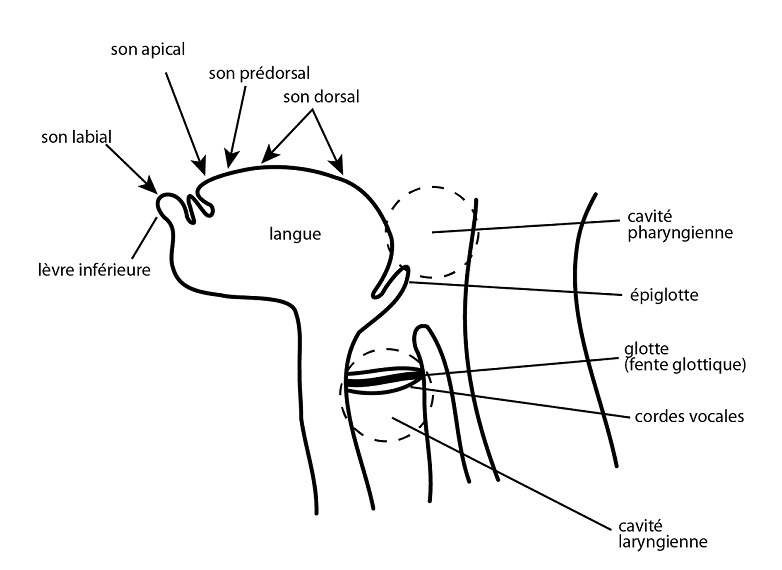

Dans la partie inférieure de la cavité buccale se trouve l’articulateur principal des sons français : la langue. Deux parties de la langue participent à la production des sons. Il s’agit de la pointe de la langue (l’apex) et le dos de la langue.

Lorsque la langue s’appuie sur la partie supérieure de la cavité buccale (la voûte), elle permet de bloquer l’air expulsé par les poumons pour produire des consonnes occlusives (voir [t], [d], [n], [k], [g] et [ɲ]) en relâchant le point de blocage. Lorsque la langue resserre de façon significative, sans la fermer, l’air s’écoule plus ou moins difficilement, pour créer une friction (ou une constriction) qui peut être perçue comme un bruit. Cette friction ou constriction de la cavité buccale définit la production des consonnes constrictives en français ([l], [s], [z], [ʃ], [ʒ], [j], [ɥ], [w] et [r]).

Lorsque la langue ne s’appuie pas contre la partie supérieure de la cavité buccale et qu’elle demeure éloignée de la voûte elle permet à l’air de s’écouler librement, l’appareil phonateur produit alors des voyelles. Dans ce cas, le degré d’aperture observé dans la proximité de la langue avec la voûte palatine permet de mesurer ce degré d’aperture (d’ouverture) des voyelles. L’aperture de la cavité buccale permet donc de distinguer les voyelles fermées ([i], [y] et [u]) des voyelles mi-fermées ([e], [ø], et [o]), des voyelles mi-ouvertes ([ɛ], [œ], [ɔ], [ɛ̃], [œ̃] et [ɔ̃]), des voyelles ouvertes ([a], [ɑ] et [ɑ̃]).

Selon l’endroit où elle s’appuie dans la cavité buccale supérieure, la langue rend possible la distinction des lieux d’articulations propres aux consonnes et propres aux voyelles. En français, par exemple, la langue se découpe en deux segments : la pointe pour les articulations apicales ([t], [d], [l] et [n]) et le dos pour les articulations impliquant une partie du dos de la langue dans la production articulatoire des sons ([s], [z], [ʃ], [ʒ], [j], [ɥ], [ɲ], [k], [g], [w] et [r]).

La cavité labiale

La lèvre inférieure, en français, joue deux rôles. Elle est, dans un premier temps, l’articulateur des consonnes [p], [b] et [m] dont le lieu d’articulation est la lèvre supérieure et des consonnes [f] et [v] dont le lieu d’articulation sont les dents supérieures. Dans un deuxième temps, elle participe, au même titre que la lèvre supérieure, à la projection des lèvres en tant que résonateur en français. La cavité labiale permet donc de distinguer les sons qui entrent en opposition à partir du trait articulatoire qui repose sur la projection des lèvres. En français, les consonnes [ʃ], [ʒ], [ɥ] et [w] sont labialisées. Dans le cas des voyelles, les lèvres sont, ou bien non-arrondies (avec les lèvres écartées), comme dans l’articulation de [i], [e], [ɛ], [a], [ɑ] et [ɛ̃] ou bien arrondies, avec les lèvres projetées vers l’avant dans l’articulation de [y], [ø], [œ], [u], [o], [ɔ], [œ̃] et [ɔ̃].

La cavité nasale

La cavité nasale, qu’on appelle parfois les fosses nasales, est une cavité supra-laryngale qui a pour fonction principale d’être le résonnateur des sons provenant du larynx et du pharynx. Lorsque le palais mou est détaché de la paroi pharyngale, l’air provenant des poumons s’échappe à la fois par la cavité orale et la cavité nasale, ce qui produit un son nasal. En français, les voyelles nasales sont [ɛ̃], [œ̃], [ɔ̃] et [ɑ̃]. Les consonnes nasales sont [m], [n] et [ɲ].

Illustration

cavités impliquées dans l’articulation des sons

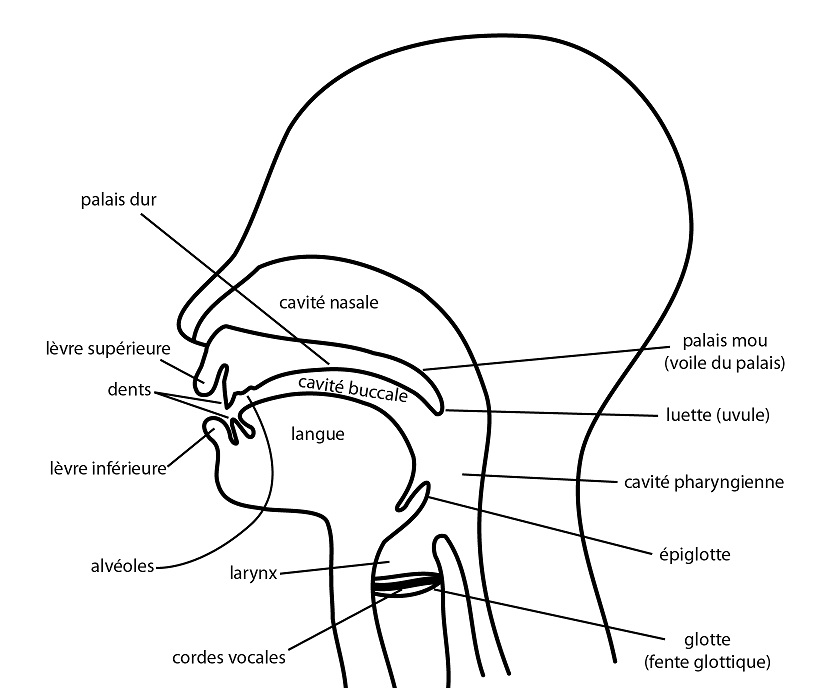

L’illustration supra-glottique suivante présente les différentes cavités impliquées dans l’articulation des sons.

L’appareil phonateur

Les cavités supra-glottiques sont : la cavité nasale, la cavité buccale, la cavité labiale, la cavité pharyngale.

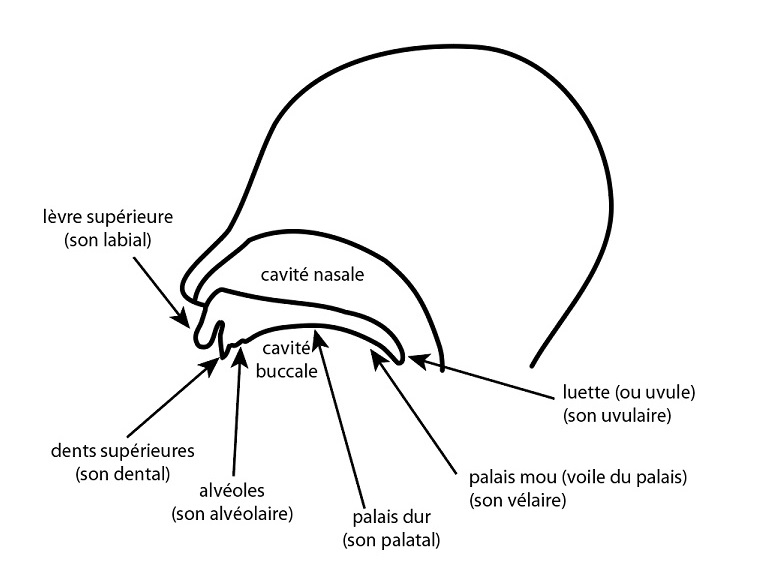

Les lieux d’articulations

Les lieux d’articulations sont : la lèvre supérieure, les dents supérieures (les incisives), les alvéoles, le palais dur, le palais mou (le voile du palais) et la luette (l’uvule).